Leverkusen und Gummersbach haben mit dem Steinmüller-Areal und der Bahnstadt Opladen (nbso) auf ehemaligen Industrieflächen attraktive innerstädtische Quartiere geschaffen. Welche besonderen Herausforderungen ergaben sich bei der Konversion der Fläche?

Leverkusen

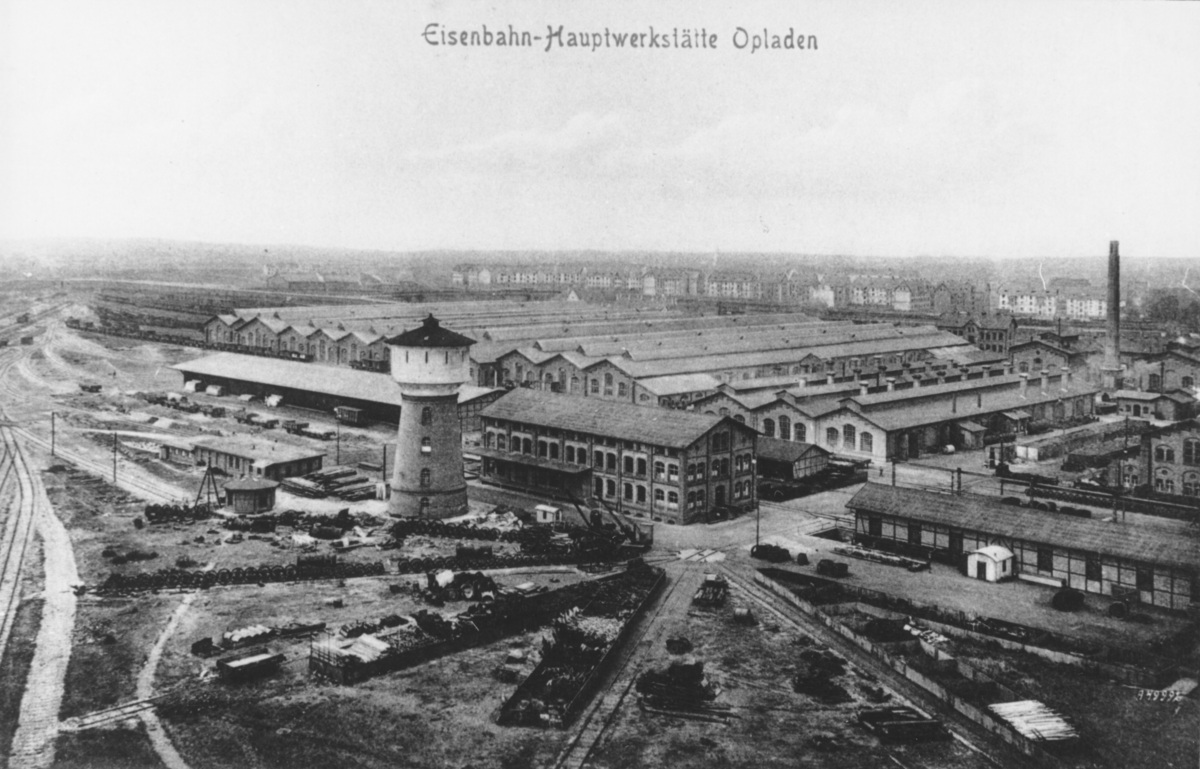

Uwe Richrath: Ein städtebauliches Projekt auf einem ehemaligen Industriegelände birgt immer eine Vielzahl an Unvorhersehbarkeiten. Auf dem nbso-Gelände waren es zum einen Altlasten, die auf einer ehemaligen Industriefläche obligatorisch sind. Zum anderen bestand in Opladen immer die Gefahr, auf eine Weltkriegsbombe zu stoßen, da das Bahnausbesserungswerk als systemrelevante Industrie zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein priorisiertes Ziel von Angriffen war. Eine weitere Erschwernis zur Realisierung des Projekts Neue Bahnstadt Opladen war die ursprüngliche Gleisführung des Personen- und Güterverkehrs. Für eine nachhaltige Entwicklung der Siedlungsstruktur musste die Güterverkehrstrecke verlegt und somit mit der Trasse für den Personenverkehr zusammengeführt werden. All diese Maßnahmen belasteten die Finanzierung des Projektes zusätzlich und machten das Akquirieren von Fördermitteln schwierig.

Das Stadtentwicklungsprojekt erlangte bundesweite Aufmerksamkeit.

Gummersbach, vor einem Bild des Künstlers

Bruno Goller in der Alten Vogtei.

Frank Helmenstein: Bis zum Zusammenbruch der Firma Steinmüller im Jahr 1999 hieß es immer: Steinmüller ist Gummersbach, Gummersbach ist Steinmüller. Das Unternehmen hat die Stadt, die Region und die Menschen über viele Generationen geprägt. Als die Produktion auf dem Steinmüller-Areal endete, waren die Leute verzweifelt und die Stimmung am Boden: „Das war’s, das bricht der Stadt das Genick, hier entsteht nie etwas Neues.“ Es war eine große emotionale Herausforderung, vor diesem Hintergrund einen zukunftsgerichteten Wandel einzuleiten, die Ärmel hochzukrempeln und die Menschen bei diesem Prozess mitzunehmen. Auch städtebaulich ergab sich für uns eine immense Aufgabe: Eine zentral gelegene Fläche musste transformiert werden, die mit 18 ha eineinhalbmal so groß war wie die Innenstadt von Gummersbach. Die Befürchtung war, dass Steinmüller wie ein „Staubsauger“ für die Innenstadt wirkt und sich der Einzelhandel verlagern würde. Deshalb war es von Anfang an wichtig, kurze Verbindungswege zwischen der Innenstadt und dem Steinmüller-Areal zu etablieren, damit sich beide Bereiche mischen und als Standorte attraktiv sind.

Welche Faktoren waren für die erfolgreiche Konversion entscheidend?

Frank Helmenstein: In Summe waren drei Faktoren wichtig, die ich als „Gummersbacher Weg“ bezeichnet habe. Zum einen haben wir die Bevölkerung am Transformationsprozess teilhaben lassen. Wir haben Projekttage veranstaltet und das Areal für die Bürgerinnen und Bürger geöffnet, meist am Wochenende. An diesen Tagen kamen bis zu 10.000 Besucher und Besucherinnen – das Interesse war sehr groß, denn das Werksgelände war fast 120 Jahre von der Außenwelt abgeriegelt, quasi eine „verbotene Stadt“. Das Prinzip der Transparenz und Partizipation griff auch auf politischer Ebene. Wir haben eine Lenkungsgruppe eingerichtet, die sich engmaschig getroffen und ausgetauscht hat. Dieses informelle Gremium war eine Ideenschmiede, aus der wesentliche Ergebnisse für die Konversion hervorgegangen sind. Das hat sich bewährt – alle Entscheidungen der Revitalisierung wurden mit sehr großer Mehrheit getroffen. Neben der Unterstützung der REGIONALE 2010 war als dritter Faktor die Entwicklungsgesellschaft Gummersbach (EGG) wichtig. Die EGG war der Motor des Entwicklungsprozesses: Mit einem schlagkräftigen Team wurde auf der Arbeitsebene die Transformation vorangetrieben. Während der Zeit der Konversion herrschte ein unglaublicher Teamgeist. Für alle Beteiligten galt: Der Tag beginnt mit Steinmüller und endet mit Steinmüller.

Eine große emotionale Herausforderung, den zukunftsgerichteten Wandel einzuleiten.

Uwe Richrath: Die Regionale 2010 war sicherlich ein wichtiger Meilenstein. Ein zügiger und überwiegend reibungsloser Projektstart wurde durch die enge Zusammenarbeit mit dem ehemaligen Grundstückseigentümer Deutsche Bahn sowie durch die Förderung von Bund und Land mit Mitteln der Städtebauförderung möglich. Mit der Ausgliederung des Projekts in eine Entwicklungsgesellschaft, die neue bahnstadt opladen GmbH, die in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung das gesamte Projekt entwickelt, wurden Abläufe deutlich schlanker. Letztlich waren es die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung von Anfang an, die bis heute maßgeblich am Erfolg des Quartiers Neue Bahnstadt Opladen beteiligt sind.

Wie bewerten Sie die heutige Bedeutung der umgestalteten Standorte – sowohl des Steinmüller-Areals in Gummersbach als auch der Bahnstadt Opladen – für die Gesamtstadt und ihre Bürger*innen?

Uwe Richrath: Die nbso ist nicht nur ein Stadtentwicklungsprojekt, das bundesweite Aufmerksamkeit erlangte, es ist zugleich Vorbild für Stadtentwicklung in Leverkusen. Hier wurden Wohnen, Bildung, Arbeiten und Freizeit sowie Mobilität und Klimawandelanpassung zusammengedacht. Die Einbindung der ehemaligen Industrie- und Bahnarchitektur im Rahmen der Umstrukturierung führte dazu, dass gerade die Opladener Bevölkerung stolz auf ihre Bahnstadt ist und weiterhin eine hohe Identität damit verbindet. So konnte nach dem Niedergang des ehemaligen Bahnausbesserungswerks ein würdiger Ersatz durch die nbso geschaffen werden, der weit über die Stadtgrenzen hinaus Zugkraft für Fachkräfte, Unternehmen, Studierende und Erholungssuchende hat.

Frank Helmenstein: Die Umgestaltung des Steinmüller-Areals steht für eine aufstrebende Entwicklung der Stadt und für den Pioniergeist aller Beteiligten und der Bürgerschaft. Gummersbach hat sich dadurch neu definiert, neu erfunden und eine neue Urbanität gewonnen. Es hat sich eine immense Dynamik entwickelt, insbesondere in Bezug auf die lokale Wirtschaft und die Arbeitsmarktsituation: Wir haben die höchsten Einwohnerzahlen in der Geschichte der Stadt, die Gewerbesteuereinnahmen waren noch nie so hoch und wir haben die geringste Auspendlerquote im Rechtsrheinischen. Der Transformationsprozess war für die gesamte Stadtgesellschaft schmerzlich, aber wir haben diese Jahrhundertaufgabe gelöst – und zwar in nur 20 Jahren. Darüber freue ich mich und darauf bin ich stolz..